2013-04-15 09:30:00 來源:映象網綜合

網友評論0條 查看全文(共1頁)

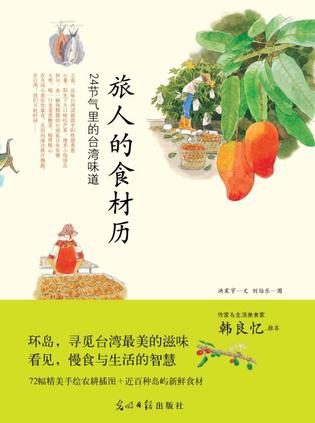

旅人的食材歷:24節氣里的臺灣味道

內容推薦

歷時一年,臺灣環島尋味之旅

《旅人的食材歷:24節氣里的臺灣味道》以24節氣作為時間軸,以臺灣寶島做為基底,通過對食材背后風土、人情的生動描繪,以輕松快捷的敘述節奏和精巧細膩的繪圖,向讀者展示了臺灣地區的日常飲食流變,和在飲食中積累的豐富經驗,千差萬別的飲食習慣和獨特的味覺審美,以及上升到生存智慧層面的東方生活價值觀。帶領讀者從“食”的角度,再一次認識臺灣。

作者簡介

洪震宇

臺灣清華大學社會學碩士。曾任《天下雜志》創意總監、副總編輯,《GQ》國際中文版副總編輯,是臺灣少數跨財經、時尚與生活的創作者。現為自由寫作者、故事人與創意人,在臺灣城鄉各地擔任媒體、飲食與品牌行銷的跨領域顧問,以說故事方式推動臺灣地區深度之美,并持續進行節氣與飲食的田野調查與寫作。

劉伯樂

1952年生南投縣埔里鎮,文化大學美術系畢業,插畫作品入選歐洲插畫大展。

著作有:《黑白村莊》、《我砍了一棵山櫻花》、《奉茶》、《八音的世界》、《玉山:臺灣的標誌》、《有鳥飛過》、《和青少年談公共藝術》、《我有一支鉛筆:鉛筆畫》、《寄自野地的明信片》……六十余種。持續創作近三十年,作品題材多元,囊括鄉土、文學、人文、藝術、自然、生活等領域。

精彩試讀

青蔥正當時

宜蘭三星鄉十多個鄉村媽媽們,早已換上青蛙裝,全身浸在大水槽里,用黝黑粗糙的手指,細心清洗青蔥上的泥沙,使其呈現原本纖嫩翠綠的面容。媽媽們笑著說,三星蔥種得辛苦,也要讓賣相好看,才能有好價錢。

這群媽媽們的辛勞,重新詮釋詩人白居易筆下的“十指剝春蔥”,讓這個青衫白裙嬌客成為宜蘭的驕傲,立春的心頭綠。

我拿起一根剛洗凈的青蔥,咬下細長的蔥白,滋味甜脆。甘美的春味,讓我想起蘇軾的《浣溪沙》:“蓼茸蒿筍試春盤,人間有味是清歡。”當時剛過五十歲生日的蘇軾,春寒料峭中,與友人游安徽都梁山。中午時分,山莊主人端出冒著熱氣、浮蕩乳白泡沫的香茶,以及一盤剛摘取的野菜蓼茸蒿筍,世間還有什么比細品春天鮮嫩口感更歡愉的事情?他感慨之余,提筆寫下這首春風佳詞。

吃者歡愉,農作者也開心忙碌。昨夜聽了一夕春雨,一大早,我從宜蘭大同鄉的泰雅大橋一路慢跑到對面的三星鄉,雨水洗滌過的天空特別干凈,空氣微寒中帶著青草氣息,我轉個彎直往田間小路跑去,看到一個阿伯整理蔥田,拿著一個植苗器在覆滿稻草的田畦上插洞,將挺直的蔥苗植入田中。隔壁的水田倒映陽光微微與湛湛藍天,一位戴斗笠的阿婆雙手拿著鐮刀緩緩漫步,也不知道她到底要走去哪兒?

日治時代的在臺日籍詩人藤野玉惠,曾在雨水時節寫下一首短歌,描繪春雨洗滌后的農村景致:“下了好幾天的/春雨/秧田的/綠色變得/近藍”。眼前土地甦醒的景象,跟七十年前相比幾無改變。三千年前謳歌庶民生活的《詩經》,在《豳風》里寫著:“三之日于耜。”意思是在春天正月開始整修農具,準備下田播種,希望獲得豐收之年。臺語俗諺說:“立春趕春氣。”也強調一年之計在于春,要乘著春風在這年種下好彩頭。

立春的飲食文化自古淵遠流長,代表迎春與保健養生。例如漢代吃七草羹,就是在大年初七要吃七種蔬菜:芹菜、薺菜、菠菜、青蔥、茴香、香堇、大蒜等,唐朝則演變成吃五辛盤(也叫春盤),也就是吃五種具有辛辣味、切成細絲的新鮮生菜,包括蔥、芹、韭、筍、蒜等;還有“咬春”,即吃新鮮的生蘿卜。由于五辛盤氣味較為辛辣,后來就變成以餅皮包裹五辛成為“春餅”,也成了潤餅和春卷的前身。

另外立春也有喝冬天釀造、春天熟成的春酒習俗。莊子說:“春月飲酒茹蔥,以通五臟也。”古人講究生活風格,立春時刻有酒、有春菜、有蘿卜,要緊“咬”住春天不放,飽嘗那抹鮮嫩綠意。

臺灣的在地食材,將春盤、咬春文化發揮得淋漓盡致,透過微辛口感,感受春天飽滿的生命力,也讓身體獲得充足養分。

平日總是擔任料理配角、畫龍點睛的青蔥終于在立春時躍上枱面,成為耀眼主角。臺灣俗諺:“正月蔥”、“正蔥二韭,卡﹙較﹚贏呷肉脯。”都強調農歷十月栽種、經歷冷霜寒冬滋養,蔥白特長的青蔥最美味。此時吃蔥也具養生效果。蔥具有大量的蔥蒜素,能夠殺菌,在腸內也能與維生素Β1結合,易于吸收,并能刺激血液循環、活化神經,提高免疫力。

《論語》強調對膾(切細的生魚片)等食品“不得其醬不食”,《禮記》則說:“膾,春用蔥,秋用芥。”早在先秦之時的生魚片,在春天要用蔥、秋天則用芥的醬來調味。

吃慣了提味爆香的炒蔥,總覺得太過日常平凡,立春時節不妨試著生食青蔥,沾醬拌色拉,咀嚼蔥白莖體滲出的乳白漿液,或許會有不一樣的新鮮浪漫感受。