2013-04-09 09:22:00 來源:映象網綜合

網友評論0條 查看全文(共1頁)

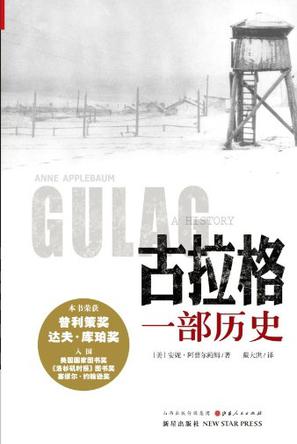

古拉格:榮獲普利策獎的學術歷史著作

內容推薦

在這部受到普遍稱贊的權威性著作中,安妮?阿普爾鮑姆第一次對古拉格——一個大批關押了成百上千萬政治犯和刑事犯的集中營——進行了完全紀實性的描述,從它在俄國革命中的起源,到斯大林治下的擴張,再到公開性時代的瓦解。阿普爾鮑姆深刻地再現了勞改營生活的本質并且將其與蘇聯的宏觀歷史聯系起來。

《古拉格》出版之后立即被認為是一部人們期待已久的里程碑式的學術著作,對于任何一個希望了解二十世紀歷史的人來說,它都是一本必讀書。

作者簡介

安妮·阿普爾鮑姆

《華盛頓郵報》專欄作家和編輯部成員(2002-2006)。畢業于耶魯大學(1986),馬歇爾獎學金獲得者(1987)。曾擔任(倫敦)《旁觀者》雜志國外編輯,《經濟學家》雜志駐華沙記者和網絡雜志《石板》以及一些英國報紙的專欄作家。作品還發表在《紐約書評》、《外交季刊》、《華爾街日報》以及許多其他報紙刊物上。

她的著作還有《東方與西方之間:跨越歐洲的中間地帶》。

譯者戴大洪

譯有《第三共和國的崩潰:1940年法國淪陷之研究》

《雷蒙德·卡佛:一位作家的一生》

精彩試讀

第一章

布爾什維克統治初期

但是,你的脊梁已被打斷,

我的美麗而凄慘的世紀,

帶著一絲空洞的微笑

你殘忍而虛弱,回首望去,

像一只衰老的野獸,

看著自己的爪印。

——奧西普?曼德爾斯塔姆,《世紀》

我們的目標之一是戳穿下述騙人的鬼話:最殘酷的鎮壓時代是從一九三六至一九三七年開始的。我認為,統計資料將于未來顯示,甚至早在一九一八年秋天正式宣布實行“紅色恐怖”之前,當年年初已經開始出現逮捕、判刑、流放的浪潮。從那以后,這股浪潮只是變得越來越洶涌,直到斯大林死亡為止……

——德米特里?利哈喬夫,《回憶錄》

一九一七年,兩股革命浪潮迅速席卷俄羅斯,沖擊掃蕩著帝俄社會,后者仿佛紙板搭成的房子一樣立即土崩瓦解。在沙皇尼古拉二世于二月份退位以后,事態發展證明,革命已為任何人所極難平息或控制。第一次革命之后成立的臨時政府總理亞歷山大?克倫斯基后來寫道,在隨著舊政權的崩潰而出現的真空里,“現有的所有政治和政策方案,無論是大膽想象的還是精心構思的,全都漫無目的和用途地橫空出世了”。

盡管臨時政府軟弱無力,盡管公眾的不滿普遍存在,盡管第一次世界大戰所造成的大屠殺使人們怒氣沖天,但是,沒有人料到政權將會落入布爾什維克——幾個鼓吹更加迅猛的變革的激進社會主義政黨之一——手中。在國外,布爾什維克幾乎不為人知。一則不足為信的傳說十分生動地說明了國外的認識。據說在一九一七年,一名官員沖進奧地利外交部長的辦公室喊道,“閣下,俄國爆發革命了!”部長嘲諷地大笑起來。“俄國有誰能夠發動革命?總不會是那個整天泡在中央咖啡館里失魂落魄、待人和氣的托洛茨基先生吧?”

如果說布爾什維克的性質神秘莫測,那么,它的領袖弗拉基米爾?伊里奇?烏里揚諾夫——世界將按其革命的化名“列寧”來認識的那個人——更是如此。在其作為一名革命者流亡的許多年里,列寧的才華得到公認,但是他的放縱行為和宗派活動卻讓人討厭。他經常挑起與其他社會主義黨派領導人的爭斗,而且還有將關于貌似毫無意義的教條問題的小爭吵變成大辯論的嗜好。

在二月革命之后的最初幾個月,列寧根本沒有擔任任何公認的權威性職務,即使在他自己的黨內也沒有。直到一九一七年十月中旬,少數布爾什維克領導人仍然反對他所提出的發動軍事政變推翻臨時政府的計劃,堅持認為黨尚未做好奪權的準備,也沒有得到民眾的支持。不過,列寧贏得了辯論,于是,十月二十五日,政變發生了。在列寧鼓動的影響下,暴動的群眾洗劫了冬宮。布爾什維克逮捕了臨時政府的部長們。不到幾個小時,列寧成了這個國家的領導人,他將其更名為蘇維埃俄國。

盡管列寧成功地奪取了政權,不過他的布爾什維克批評者所說的也并非完全沒有道理。布爾什維克的確處于沒有做好準備的混亂狀態。結果,它的早期決定——包括建立一黨制國家——大部分都是為了適應當時的需要而做出的。布爾什維克的民眾基礎實在薄弱,因此,僅僅為了保住政權,他們幾乎不得不立即動手打一場血腥的內戰。從一九一八年起,歐洲所曾見過的最殘酷的戰斗在整個俄羅斯的大地上激烈進行,當時,舊政權的白軍部隊重新集結起來與新組建的紅軍部隊作戰,后者由列寧的同志、從“中央咖啡館”回來的“托洛茨基先生”統帥。所有暴力行為并非全都出現在戰場上。布爾什維克政權千方百計地以各種方式鎮壓知識分子和在政治上反對它的人,不僅打擊舊政權的代理人,而且打擊其他社會主義者:孟什維克、無政府主義者、社會革命黨人。新成立的蘇維埃國家在一九二一年之前一直沒有出現相對平靜的時期。

以這些應急措施和暴力手段為背景,蘇聯的第一批勞動集中營誕生了。像許多其他布爾什維克的機構一樣,它們是在內戰打得最激烈時匆忙作為一種應急措施而專門建立的。這并不是說先前對這個主意不感興趣。十月革命之前三個星期,列寧本人已經粗略地描述了一個當然還很模糊的計劃:要給富有的資本家安排“強制性的勞動任務”。一九一八年一月,因對布爾什維克的反抗非常激烈而惱羞成怒的列寧更加急不可耐,他寫道,他贊成“逮捕乘坐頭等和二等包廂旅行的百萬富翁陰謀分子。我建議判處他們在礦井里強制勞動半年”。

作為對特定的資產階級“敵人”的特定的懲罰方式,列寧關于強制勞動的設想與他對犯罪和罪犯的其他想法非常一致。一方面,這位蘇維埃主要領導人對監禁并懲罰傳統罪犯——竊賊、扒手、殺人犯——感到舉棋不定,他把這些人視為自己潛在的盟友。在他看來,產生“社會過激行為”(意即犯罪)的根本原因是“對人民大眾的剝削”。他認為,消除這個根本原因“將使過激行為銷聲匿跡”。所以,沒有必要通過特別的懲罰威懾罪犯:最終,革命本身將把他們清除干凈。于是,第一部布爾什維克刑法典中的某些內容使西方最激進的刑事司法制度改革人士興高采烈。其中,這部法典規定,“沒有個體犯罪這種事情”,因此,刑事判決“不應當被視為懲罰”。

另一方面,列寧——像對他亦步亦趨的那些布爾什維克法學理論家一樣——還認為,蘇維埃國家的建立將會產生一類新型罪犯:“階級敵人”。階級敵人反對革命,并且公開或者經常是隱蔽地企圖破壞革命。階級敵人比普通罪犯難以識別,而且更難改造。不像普通罪犯,決不能相信階級敵人會與蘇維埃政權合作,因此,與普通殺人犯或竊賊相比,務必給予他們更加嚴厲的懲罰。于是,一九一八年五月,布爾什維克頒布的首個“關于賄賂行為的法令”規定:“如果犯有受賄或行賄罪的人屬于有產階級并且正在使用賄賂的手段企圖保持或者取得與財產權有關的特權的話,那么,他將被判處在最艱苦和最惡劣的條件下強制勞動,同時沒收其全部財產。”

換句話說,從新的蘇維埃國家剛剛成立那時起,人們就將因為他們屬于某一類人而非因為他們做了什么被判刑。

令人遺憾的是,從來沒有人清晰地描述過“階級敵人”準確地說應該是個什么樣。結果,布爾什維克政變以后,各種各樣的逮捕戲劇性地不斷增加。從一九一七年十一月起,由胡亂挑選出來的革命“擁護者”所組成的革命法庭開始審判胡亂認定的革命的“敵人”。隨意判處銀行家、商人的妻子、“投機商”——即任何從事獨立經濟活動的人、沙俄時期的監獄看守以及其他所有看似可疑的人入獄服刑、強制勞動甚至死刑。

關于誰是或者誰不是“敵人”的解釋各個地方也不盡相同,有時與“戰俘”的定義部分重疊。在占領一座新的城市之后,與他們沿著進退不定的前線經常采取的做法一樣,托洛茨基的紅軍總是把資本家抓來當人質,一旦白軍反攻就把人質槍斃。在戰斗的間歇期,他們可以強迫這些人質干活兒,通常是挖戰壕和修工事。政治犯與普通罪犯之間的劃分同樣隨意。例如,臨時委員會和革命法庭那些沒有受過良好教育的成員可能突然決定,一個因無票乘坐無軌電車被抓住的人已經危害了社會,因此對他要按政治犯罪來判刑。最后,這些決定大部分由警察或士兵去執行逮捕。契卡——列寧的秘密警察,克格勃的前身——的締造者費利克斯?捷爾任斯基個人保存著一個黑色筆記本,他在上面潦草地記下工作時偶然想到的“敵人”的姓名和住址,這些“敵人”都是隨意認定的。

這種模糊不清的劃分將會一直保持到八十年后蘇聯本身解體為止。然而,兩類囚犯——“政治犯”和“刑事犯”——的存在對于蘇聯刑罰體系的構成具有深遠的意義。在布爾什維克統治的頭十年,蘇聯的監獄甚至為了分別關押兩類囚犯而一分為二。作為一種副作用,監獄分類無意中造成了現有監獄系統的混亂。在革命初期的那些日子,所有囚犯都在“傳統”司法部門——先是司法人民委員部,后來是內務人民委員部——的管轄權限之下予以關押,并被監禁在“普通”監獄系統內。也就是說,他們被投入沙俄時代留下的監獄,通常是被關進占據著所有主要城鎮中心位置的骯臟、陰暗的石頭牢房。在一九一七至一九二○年間的革命年代里,這些機構整體處在混亂之中。暴民襲擊監獄,自封的人民委員洗劫看守,囚犯得到普遍特赦或者干脆一走了之。

到布爾什維克發動政變時為止,幾乎沒有任何保持運行的監獄出現過人滿為患或不堪重負的情況。十月革命之后不到幾個星期,列寧就親自要求“采取嚴厲措施以立即改善對彼得格勒監獄的食品供應”。幾個月后,莫斯科的一名契卡官員在視察了本市的塔甘斯卡雅監獄之后報告說,監獄里“寒冷骯臟得可怕”,而且流行斑疹傷寒,囚犯們都在挨餓。大部分囚犯無法為服刑而從事強制勞動,因為他們沒有衣服可穿。某張報紙所刊登的一篇報道聲稱,設計容量為一千人的莫斯科布特爾卡監獄已經關押了兩千五百人。另一張報紙則不滿地說,赤衛隊“每天毫無計劃地逮捕成百上千人,然后卻不知道如何處理他們”。

監獄人滿為患導致“創造性”解決辦法的出現。沒有更好的辦法,新的當權者只好把犯人關進地下室、閣樓、閑置的宮殿和舊教堂。一名幸存者后來回憶說,他曾被關在一幢廢棄房屋的地窖里,一個房間關了五十個人,沒有家具,幾乎沒有食物:那些沒有收到家人送來的食品袋的犯人只好挨餓。一九一七年十二月,契卡的一個委員會就曾討論過關押在斯莫爾尼宮——列寧在彼得格勒的指揮部——地下室里的五十六名不同類型的囚犯的命運,這些囚犯包括“竊賊、酒鬼和各種類型的‘政治犯’”。

并不是所有人都因這種混亂狀態而遭殃。羅伯特?布魯斯?洛克哈特是一名(正如所發生的那樣正確地)受到從事間諜活動指控的英國外交官,一九一八年被關押在克里姆林宮的一個房間里。他把大量時間用來玩單人紙牌,而且閱讀修昔底德和卡萊爾的書籍。一名以前的宮廷侍者不時給他送來熱茶和報紙。