看黨政一把手之間如何批評與自我批評

2013年6月18日,黨的群眾路線教育實踐活動正式啟動。這是十八大后,黨中央為保持黨的先進性和純潔性而采取的重要舉措。

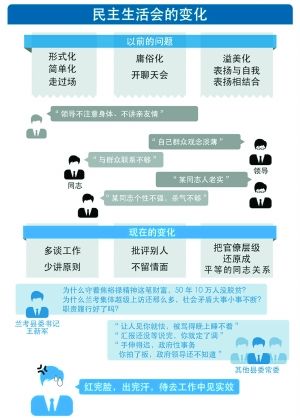

時至今日,該活動已滿一年。一年中,通過各級召開的民主生活會,外界看到了各級常委班子成員身上存在的問題和不足,也看到了他們直面問題、改正不足的決心。

這其中,“官僚主義”"官本位"思想”成為民主生活會的關鍵詞,很多常委一把手檢討了自己在用人上存在的問題,有些縣級常委在自我批評環節,還出現“痛哭”情景。

梳理

民主生活會都有啥內容

省級常委民主生活會

去年6月18日,黨的群眾路線教育實踐活動啟動,首先進行的稱為第一批群眾路線教育活動,對象以省部級黨委常委為主。

官媒報道批評與自我批評

僅河北“指名道姓”

去年9月份中共中央總書記習近平參加河北省委常委民主生活會后,中央政治局其余常委也分別到各自聯系點參加民主生活會。

生活會主要內容之一是查“四風”,手段是批評與自我批評。河北省委的常委們都做了自我批評,之后又都進行了相互批評。省長張慶偉批評省委書記周本順,“我感到本順同志對發展速度、經濟總量指標看得還是比較重,這是個講面子、愛面子問題,很容易滋長形式主義”;周本順批評張慶偉,“聽取意見不耐心,看似性格脾氣問題,實質是一種官僚架子”。

搜索公開報道,河北省是此批次民主生活會中“透明度”最高的一個,也是有名有姓報道最詳細的一個。中央政治局其他常委參與的民主生活會,媒體報道時則多用概括性語句,不再“指名道姓”。

比如,李克強參加廣西民主生活會,批評環節《廣西日報》多用“一些常委”代替名字。全國其他省部級常委民主生活會,也遵從這一原則,不再“指名道姓”。

官員多批評“官本位”思想

形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風,是參加民主生活會的常委都要面對的坎。

梳理各省份召開的民主生活會,雖然常委們的批評與自我批評“問題”各異,但也能從中找出共性。根據公開報道,省級常委會成員官僚主義、“官本位”思想問題提得較多。眾多常委檢討自己脫離群眾,山東、海南、江西、湖南、安徽、廣東等省份一些常委直言自己或他人有“官本位”思想。

廣西常委成員描述自身的“官僚主義”:“官做大了,讓群眾感覺居高臨下,不敢接近。下基層調查研究,存在走馬觀花、蜻蜓點水、"坐著車子轉、隔著玻璃看"等現象。”

新京報盤點31個省份民主生活會后,歸納出常委們存在“文山會海、調研走樣、官本位思想、片面追求政績觀、滿足現狀、怕得罪人”等六大問題。其中,批官本位思想、脫離群眾的有10多個省份。

省轄市、縣(市、區)民主生活會

今年1月開始,群眾路線教育活動進入第二批活動階段,活動在省以下各級機關及其直屬單位和基層組織開展。

指名道姓批評 火藥味更濃

梳理媒體報道的第二批民主生活會,可以發現官員們“批評與自我批評”比第一批時尺度更大,火藥味更濃。

蘭考縣是習近平第二批群眾路線教育實踐活動的聯系點。在蘭考縣委常委班子民主生活會上,縣委書記王新軍檢討,“超標準大建焦裕祿文化苑,其實違背焦裕祿精神”。縣長周辰良自我批評:出差一般賓館不想住,公交、地鐵不想搭,衣服不是名牌不想穿。

此后,有名有姓公開報道的“批評與自我批評”越來越多,成為第二批群眾路線教育活動的一大特色。

最近例子是6月14日恩施市市長李國慶自我批評:“出差基本上是坐飛機,很少坐火車、汽車,在醫院看病從不排隊,住院也是住有專人看護的VIP病房。家里燈壞了、水管不通,直接給機關事務局打電話派人修。”

而剛公開報道的海口市委民主生活會上,相互批評環節甚至出現“我覺得你身上不僅有官氣,還有匪氣”的語句,實屬罕見。

觸及靈魂 常有常委邊哭邊批評

河北省委民主生活會時,有位常委說自己寫材料時越寫越深入,幾次想流淚。

第二批活動進行中,常委邊哭邊批評已很常見了。梳理公開報道,河南商報記者發現“痛哭”“哽咽”成為第二批民主生活會的關鍵詞,至少有四個地方出現,這也說明越到基層批評與自我批評越辛辣和尖銳。

廣西田陽縣委民主生活會上,縣委副書記黃秋幸說到自己當常務副縣長時,一個投資2000多萬元、旨在幫助群眾脫貧致富的項目,自己只重視資金的撥付,沒有幫群眾把好設計關,建成后成了中看不中用的擺設,痛哭失聲。貴州息烽縣委民主生活會,有人也是幾度“哽咽流淚”。

最受關注的當數蘭考縣“痛哭”鏡頭:由于調研不充分、決策不科學,造成引進的黃河水未能按時全面貫通,致使1萬多畝莊稼枯萎,縣長周辰良在接受批評時,數度哽咽,自責流下眼淚。

一些廳局黨委的民主生活會也有這種現象,河南省人社廳一位副廳長自我批評時也“哽咽”,這是記者目前搜到公開報道的最高級別的“哽咽”干部。

分析

批評與自我批評

誰最容易“吸引火力”

一把手用人易遭人非議

不管是第一批群眾路線教育活動還是正在進行的第二批活動,常委班子一、二把手的批評與自我批評最受關注。

河南商報記者梳理公開見報的批評,發現很多地方一把手過于強勢,在用人上遭其他常委非議。

廣西上林縣,有常委批評縣委書記韋志鵬,“你家長作風嚴重”。這導致的是縣長決定不了事,這從其他常委對上林縣長藍宗耿的批評中能看到,“不敢擔當,不敢拍板,議而不決,有"書記依賴癥"。

湖南衡東縣,常務副縣長彭麗堂批評縣委書記程少平:“少平同志在干部使用上求穩怕亂,喜歡論資排輩。”

蘭考縣委組織部部長仝柯峰當著習近平的面批評縣委書記王新軍:“新軍同志在干部使用上比較主觀,在用人導向上有偏差。”

一把手在用人上導致他人批評不僅基層普遍存在,省委一級也存在。比如河北省委書記周本順自我批評“用人導向不夠科學,考核、推薦、測評程序形式繁多”,省委常委景春華提出:“本順同志要更加注重決策民主化。”

《瞭望》一篇文章稱,現實中,有些一把手在人事任免上“一言九鼎”,使干部選拔任用流程淪為擺設,負責干部考察的部門對將任用的干部的考察,往往淪為走形式。

第一批宏觀 第二批具體

時至今日,黨的群眾路線教育活動已開展一年。

專家們認為,雖然兩批民主生活會都強調轉變作風,以整風精神開展批評與自我批評,秉承了中國共產黨“為人民服務”的宗旨,但第一批更強調宏觀指導,第二批更加靠近基層、貼近群眾。

“今年的群眾路線活動更加靠近基層、貼近群眾,以基層現實、群眾需要為出發點和落腳點,解決與老百姓切身利益息息相關的具體問題,如提出緊緊抓住群眾反映強烈的突出問題,讓群眾感受到實實在在的變化等。”

中央黨校教授李民接受媒體采訪時說,這與第一批形成鮮明對比,前者談問題主要從理想信念、群眾觀點、政績觀、權力觀等方面追根溯源。