新鄉55個城鄉學校聯合體共推教育均衡發展

本報訊(記者 郭炳德)近日,河南省新鄉市市委書記李慶貴、市長王戰營,召集計劃、財政、人事、編辦等相關單位“一把手”舉行專門會議,聽取新鄉市教育局局長李修國關于基礎教育均衡發展的匯報,當場拍板解決經費、場地、師資等老大難問題,正式拉開了新鄉市義務教育階段均衡大行動工程的序幕。

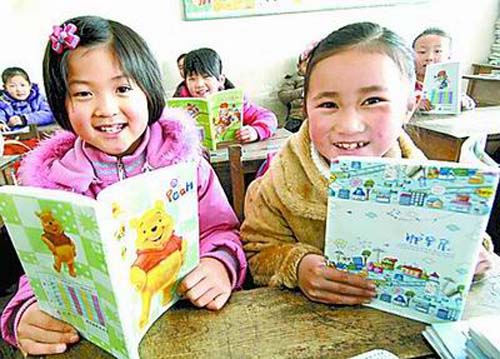

此后不久,新鄉市召開了動員大會,并在全市153所中小學校開始了前所未有的多元化、深層次合作辦學。很快,市屬學校組建的16個以“教育集團”、“教育聯盟”、“聯合校”、“協作校”等聯合體,各區屬學校組建的39個“合作學校”、“聯盟校”、“一體校”、“區域一體化辦學體系”等新模式應運而生。新鄉市副市長楊書廷說:“短短22天,市區中小學合作辦學率達到了100%,大家滿腔熱情投入到合作辦學實驗中,尋找合作伙伴、思考合作模式、設定合作內容,真正讓名校、名師擔當起社會責任,扎扎實實推進教育公平。”

“薄弱學校怎樣薄弱?為什么薄弱?”李修國一語中的,“要么地處偏僻,大學畢業生不想去;要么待遇偏低,名教師、名校長不愿去;要么去了就走不了,優秀教師不敢去。我們建立起一套新的教師教學評價機制,實行多元化的辦學模式,形成常規的、科學的教師流動體制,在人力、財力、待遇上著力向薄弱學校傾斜,這樣運轉3到5年,哪里還會有什么好學校、壞學校之分?”

新鄉二十二中校長胡雄彥是新鄉市名校長,也是河南省的知名校長。暑假期間,他卻帶上行囊,到城鄉接合部的新鄉十六中報到。由知名度極高的優質學校二十二中調到同樣知名度極高的薄弱學校十六中,這令許多家長甚至親朋好友匪夷所思,但胡雄彥卻認為他的選擇是經過深思熟慮做出的決定。

讓名校長到薄弱學校去工作,原本采用“一校帶一校”或“一長管兩校”的模式,充其量算是“借腦”。但是,胡雄彥經過調查后認為,十六中之所以長期以來始終沒有真正擺脫“薄弱”的陰影,最為關鍵的是從教師到家長乃至社會,都沒有從心理上擺脫“薄弱”的影子。前幾年,學校間通過“結對子”、教師互派、名師上課等措施推動教育均衡,但支教教師走了,援助活動便結束了,一切似乎又回到了起點。

“胡雄彥是由二十二中調到十六中,是‘調’而不是‘借’。”李修國強調,“這次胡雄彥的調動,是我們給十六中這個曾經的薄弱校安了個‘心臟’。”據李修國介紹,胡雄彥還要從二十二中帶走一批骨干教師,其中不乏名師、學科帶頭人,他們將在十六中的各個學科任教并承擔學科教研組長的責任。這就意味著,十六中連“血管也更換了”。

對于新鄉全市153所中小學校組成的55個各類聯合體,教育管理部門同樣注重優勢互補,真正產生實效,不搞各種形式的“拉郎配”。

新鄉市二中和九中、四十中共建“聯合校”。二中校長李明盛說:“我們3所學校的聯合,不是簡單的合成,而是深入地磨合。我們都有自己的優勢學科,也都有自己的短板。通過協商,我們建立起以優勢學科校為組長的大教研組,最大地優化了各自的強項,產生了1+1+1>3的功效。”

“教育局不搞硬性的‘拉郎配’,相關科室只是對各聯合體做好登記、管理、服務工作,其他不準干預,不當裁判。”李修國說,“讓各個聯合體充分發揮自己的組織能力和管理能力,從而發揮他們的潛在優勢,是我們這次教育均衡工程的最大看點。”

新鄉市鐵路高級中學、二十四中、二十七中、三十五中組建了一個聯合體,4所學校協作與交流的內容涉及學校管理、教學教研、教師專業素質和學生學習,涵蓋了學校工作的主要層面。該聯合體代表、新鄉市二十七中校長杜保珍說:“老百姓最看重的是能否讓孩子升上理想的學校。我們借助優質學校,讓各自學校‘強身健體’,使得弱校變強校、強校變名校,最終結果當然是讓家長滿意、社會滿意。”

相關新聞

更多>>