新時代的年輕人該如何傳承和發揚紅旗渠精神?

凌空除險魏德忠攝影

社會各界追思“紅旗渠總設計師”

核心提示|上世紀六十年代,林縣縣委書記楊貴帶領全縣人民苦戰十年,逢山鑿洞、遇溝架橋,在太行山上修筑了長達1500公里的“人工天河”紅旗渠。4月10日,被大家尊稱為“紅旗渠總設計師”的楊貴逝世。“古有都江堰,今有紅旗渠;古有李冰,今有楊貴。”楊貴去世的消息傳來,社會各界紛紛通過多種方式對這名紅旗渠的總設計師表達哀思,寄托懷念。

河南省攝影家協會名譽主席魏德忠:“沒有楊貴,就沒有紅旗渠”

“當得知楊貴同志突然去世的消息后,我心情十分沉痛。”昨天,河南省攝影家協會名譽主席、河南省紅旗渠精神研究會秘書長魏德忠難掩滿臉悲傷。他和原河南林縣縣委書記楊貴有60年交情。

回想過去的一幕幕,他很感慨:“可以說,沒有楊貴,就沒有紅旗渠。”

魏德忠和楊貴第一次見面是在1958年,當時他才24歲,是河南日報一名攝影記者,那時林縣修紅旗渠,他過去采訪。“楊貴很平易近人,沒有一點架子,親自陪著我采訪。”

和楊貴第二次見面是在1960年2月,春節剛過,寒風凜冽刺骨,那時,魏德忠去林縣采訪山區建設情況,車行至山腳下,當聽到崖上開鑿打洞的聲音時,循聲望去,只見一個個腰系繩索,懸掛在崖壁上的開鑿巖石的身影。看到多人正在修建水渠的震撼場面,特別激動,“這不是當年的愚公移山嗎?”

林縣人堅持10年修建紅旗渠,魏德忠也跟蹤拍攝了10年。其間,楊貴一線指揮“戰斗”,深入群眾促膝談心,僅給楊貴就拍攝了千余張照片,后來成了珍貴的素材。如今,很多他拍攝當年的照片及和楊貴的合影還都精心珍藏在光盤里面。

“楊貴是個實干家,對工作滿腔熱情。”魏德忠說。

50年代初,楊貴來到林縣擔任縣委書記,不考慮自己的名利,一心只想建設好山區,改變山區人民貧困狀況。楊貴走村串戶,林縣的每一座山、每一道嶺、每一條溝都留下了他的足跡。楊貴曾經在500多個村莊蹲過點,在1000多戶農民家吃住過。

林縣的群眾說,明朝萬歷年間,有位姓謝的知縣,在縣里修了條供2000人吃水的渠,人民感恩戴德,給他修了座“謝公祠”。今天,他們也想給楊貴鑄個銅像,讓世人永不相忘。

“其實,何須塑像,在林縣人民心中,楊貴和紅旗渠一樣,是一座永不倒的豐碑。”魏德忠告訴記者,等給楊貴開追悼會時他會去參加,看最后一眼,送其最后一程。(記者呂高見)

紅旗渠精神研究會副秘書長曹永彬:創業艱難,是紅旗渠精神支撐著我

不管學習和工作上遭受什么打擊,一定要咬牙克服,這是紅旗渠精神研究會副秘書長曹永彬骨子里的信念。

作為紅旗渠精神研究會的發起人之一,曹永彬與楊貴老書記是“忘年交”。

2015年,紅旗渠精神研究會在清華大學策劃了一場“紅旗渠精神進校園”活動,當時清華校方領導非常希望楊貴老書記能親自到場,但當時楊老書記已經88歲高齡,由于身體原因在醫院輸液治療,家人和醫生都建議楊老先生在醫院靜養,不宜四處走動。沒想到,活動當天楊老書記自己拔掉輸液的針頭,出現在報告會現場,讓活動主要發起者曹永彬和現場學生驚喜不已。

“退休后的楊老書記其實一直沒閑著,他走到哪兒,紅旗渠精神就帶到哪兒。”曹永彬說。

從豫北農村考上大學再白手起家創業,紅旗渠精神早已融入曹永彬的骨子里。

1998年,大學畢業一年半后,曹永彬進入印刷行業開始創業,身上只有2000塊錢的他,在鄭州關虎屯附近租下兩室一廳,一間辦公、一間住人。辦公室買第一臺電腦的錢是從親朋好友那兒你50塊我200塊借來的。滿城跑著拉業務,辦公室里埋頭制圖,白天夜晚連軸轉,在最困難的崩潰邊緣,是紅旗渠精神支撐著曹永彬,“自力更生,艱苦創業,去拼搏,去奮斗,困難總會過去。”靠著“誠信、互利”的經營理念,曹永彬熬過了艱辛的創業階段,把彩印公司做到同行業領先地位。(記者郭兵)

話劇《紅旗渠》楊貴扮演者吳廣林:他是民族英雄,楊貴精神千年不死

2011年,由河南省話劇院打造的話劇《紅旗渠》橫空出世,斬獲國內多項大獎。《紅旗渠》楊貴的扮演者、國家一級演員吳廣林動情地說,紅旗渠是民族精神的體現,楊貴是他心中的大英雄,楊貴精神將會千年不死,萬年不倒。

1975年,20歲的吳廣林到林縣體驗生活,“當時的紅旗渠已經修建完畢,我們話劇院的人去主要是修建水庫,真正做到和民工同吃、同住、同勞動,戲中唱的那些搬石頭、背石頭、壘石頭我們都干過,”吳廣林回憶道,“沒有那半年的體驗生活,話劇《紅旗渠》也不會達到目前的成色。”

將近八年,話劇《紅旗渠》幾乎走遍了中國,演出數百場,“長城內外、大江南北,都有我們《紅旗渠》的身影,”吳廣林說,“一般認為這種主旋律的作品不會對年輕觀眾產生吸引力,但在巡演中,大學生觀眾非常多,而且無論是什么文化層次、什么年齡段的觀眾,沒有說這部劇不好的。我認為最主要的原因就在于《紅旗渠》讓大家的心靈在中華民族自力更生、艱苦創業、團結協作、無私奉獻精神的指引下獲得了一次凈化。在大魚大肉的時代,人們需要《紅旗渠》這碗靈魂上的玉米粥,從而讓人們在精神上得到滋養。”

“楊貴書記當時扶著拐杖坐在堂中,給人以霸氣的感覺,像一名大將軍。”吳廣林回憶和楊貴初見面的場景,“在當時的歷史環境下,也只有堅毅、果敢、霸氣的人能夠帶領人們修建出紅旗渠。”

(記者王峰實習生王梅竹)

《紅旗渠的基石》作者焦述:紅旗渠的無名英雄同樣值得樹碑立傳

以掛職作家身份聞名文學圈的焦述先生一直關注紅旗渠的故事,他以70歲高齡仍多次深入林州偏遠山區,對那些尚健在的修渠老人和為修渠而捐軀的勇士的后代一一采訪,用難得的第一手資料創作出了長篇報告文學《紅旗渠的基石》。2016年秋,年近90歲的紅旗渠總設計師、原林縣縣委書記楊貴同志回到林州時,焦述在紅旗渠干部學院里見到了仰慕已久的楊貴,兩人進行了深入交流。

焦述回憶,當聽說自己正在寫紅旗渠的無名英雄時,楊貴非常高興,連連贊道:“你能做這些事情太好了!修紅旗渠背后是精神和血肉的凝結,是真刀真槍地干,是要吃大苦受大罪的,很多人還為此犧牲,但社會上知道只是很少一部分人,其實很多人的事跡和勞模是一樣的,應該被更多人知道。”

在《紅旗渠的基石》中,焦述從參加紅旗渠建設的7萬人中選出最有代表性的80人,一一為之樹碑立傳,其中有工程的決策人物和組織者,比如楊貴、李貴、馬有金,也有大名鼎鼎的勞模、烈士吳祖太、李茂德、任羊成,但更多的是在開山、劈石、備料、后勤等方面默默奉獻的無名英雄。

取名“紅旗渠的基石”,焦述想表達的是:“基石是埋在下邊不為人知,但卻支撐著這座大廈。紅旗渠有名揚四海的也有鮮為人知的,這些默默無名的建設者,是世界奇跡的創造者,更是紅旗渠精神的基石。”(記者張叢博)

“紅旗渠”電視劇編劇、著名作家李佩甫:紅旗渠代表了生生不息的民族精神

10年前,李佩甫去北京采訪從事建筑行業的林州“紅旗渠”后代們時,在京居住的楊貴聽聞后還專程來看望。“他能在最困難的時期,做出修紅旗渠的決定,很不簡單。當時太行山缺水,一個縣的人都困在了水上,修紅旗渠下的是笨力,不是為了個人,那是為了大家的活。”李佩甫說。

李佩甫曾先后創作《難忘歲月——紅旗渠故事》《紅旗渠的兒女們》兩部長篇電視連續劇,均登陸央視熒屏。

上世紀90年代初,李佩甫曾數次到林州采訪,在平原上長大的他,面對太行山壁立萬仞的挺拔和陡峭,一下子被鎮住了。當時他曾用了整整兩天時間,在紅旗渠上走了一趟,從渠首走到渠尾,并接觸到為修渠落下傷殘的林州人。他回憶說:“曾到山里的一戶人家討水喝,農家院子里坐著一個剝玉米的老人。老人很熱情,卻沒有站起來,仍坐在那兒剝玉米。他的兒媳婦端出兩碗茶水,喝著才發現他少了一條腿。問起,他說,當年修渠,丟在山上了。話語淡淡的。他很安詳地坐著,金黃的玉米粒從他的手上流下來。”

李佩甫說:“修建紅旗渠是在特殊年代里用雙手書寫在大地上的一座豐碑,豐碑上有4個字:生生不息。只有我們這個民族才能干出這樣的事情,其所代表的堅韌不拔的民族精神,是中華民族的底色,是中華民族之所以生生不息、不可戰勝最生動的詮釋。”(記者張叢博)

交誼

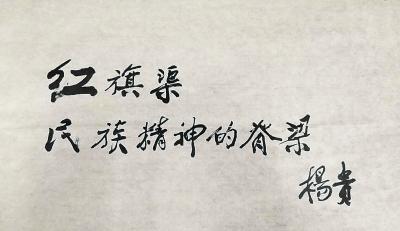

楊貴曾為大河報紅旗渠特刊題寫刊名:

紅旗渠民族精神的脊梁

2015年3月29日,在紅旗渠通水50周年來臨之際,大河報記者專程到北京拜訪這位奇跡的締造者。

記者拿出特意帶來的近期大河報,楊老認真地翻看起來。“不論做人還是做事,都要認真,實事求是,修渠和辦報紙是一樣的,這樣才會得到讀者和群眾的擁護和支持。”談起修建紅旗渠的人和事,楊老記憶猶新。

采訪過程中,楊老多次提到一句話:“實事求是,走群眾路線。”楊老說,他一直信奉一句話:群眾最關心的事,就是大事。“當時,林縣在做一項重大決策前,都會和群眾商量,而不是坐在辦公室里自作主張。只要決策正確,老百姓一定會同意,會支持。修建紅旗渠就是把群眾的利益放在心上,群眾積極參與,這么龐大的工程才能完成。”

新時代的年輕人該如何傳承和發揚紅旗渠精神?楊老表示,紅旗渠精神其實也是一種敢于創業、敢于創新的精神,做任何事情,既要敢想敢干,又要腳踏實地,實事求是,那就有收獲,就會經得起歷史和時間的考驗。

采訪結束時,楊老不顧身體勞累,為“大河報紀念紅旗渠通水50周年特刊”題寫刊名:“紅旗渠民族精神的脊梁”。

(記者高志強牛靜芳文圖)

楊貴·紅旗渠大事記

1954年,26歲的楊貴被任命為林縣縣委書記。當時的林縣,水缺貴如油,十年九旱。

1955年,楊貴帶領林縣人先后修建擴建淇河渠、露水河渠引水,弓上水庫、南谷洞水庫蓄水,對緩解林縣干旱起了重要作用。

1958年,多個縣區向上級謊報糧食產量,楊貴實報林州小麥畝產114斤。后來上級征收征購糧,虛報產量的縣區遭了殃,林縣積攢下3000多萬斤儲備糧。

1959年,大旱再臨林縣,楊貴沿著濁漳河向西行走,走到山西省平順縣石城公社地界時,突然聽到波濤洶涌的水流聲,“引漳入林”的念頭在他腦海中生根發芽。

1960年,楊貴派人拿著省委書記的信快馬加鞭送到太原,經過多方協調,林縣縣委拿到了山西省委同意引漳入林的復信。其后,林縣首批3.7萬名修渠大軍扛著工具,挑著行李,推著鍋灶向山西平順縣石城公社出發。

1964年年底,紅旗渠總干渠全線開通,首次放水成功。

1966年4月,紅旗渠灌溉網絡的主體工程全部建成。

(記者高志強牛靜芳)