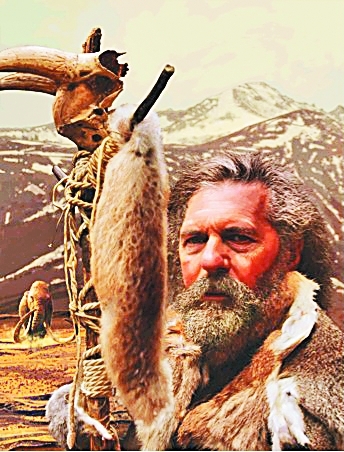

冰河時代現代人印象圖 斯特凡諾里奇Stefano Ricci提供

世界著名學術期刊《自然》在5月2日出版的最新一期中,刊登了題為《冰河時期的歐洲人群歷史》的論文。這篇論文的第一完成人,是中國科學院古脊椎動物與古人類研究所古DNA實驗室主任付巧妹研究員,她領銜中國、美國、德國、意大利、愛爾蘭、西班牙等國的科學家,從基因組的角度對冰河時期歐洲古人群進行了研究,繪制出冰河時代歐亞人群的遺傳圖譜,讓我們對人類演化的了解更深了一步。為此,記者專訪了付巧妹,請她對這項成果做簡單的介紹。

51個古人類的基因組揭示人類演化鮮為人知的過去

“從古人類身上提取DNA是非常困難的。”付巧妹說,在這一項目之前,科學家們只分析過舊石器時代晚期現代人的幾個個體基因組;而此次,他們提取和研究了51個生活在末次冰期、分屬歐亞不同人群的個體的基因組數據,極大擴展了此領域研究的時空框架。

付巧妹說:“我們的樣本量雖然不大,但提取的都是個體的核基因組信息。核基因組不僅說明了個體信息,還覆蓋群體信息,具有很強的代表性。”

51個樣本,首次將末次冰期時代歐亞地區完整的人口變化情況,動態地呈現在今人面前。在這項研究中,科學家們探討的核心問題是:冰河時期的歐亞人群演化是否具有連續性,是否存在人群重組?距今7000年至45000年間不同區域的古人群具有哪些特點,他們是否相互關聯?這些古人群對現代人群有怎樣的遺傳貢獻?

付巧妹說:“可能在很多人的印象中,人類的早期演化是相對簡單的,但我們研究發現,史前人類演化有非常復雜的細節。應該說,我們的研究成果更翔實地繪制出冰河時代歐亞人群的遺傳圖譜,呈現出史前人類演化的復雜性細節,揭秘了人類歷史鮮為人知的過去。”

中外科學家的三個重要發現

中外科學家們在這項研究中,取得了三個重要發現。

科學家們的第一個重要發現是:尼安德特人基因在早期現代人基因含量的急劇下降,很可能不是被“稀釋”,而是自然選擇的結果。原來普遍認為,具有尼安德特基因的現代人類,因為在遷徙的過程中不斷與當地古人類相結合,尼安德特基因就被“稀釋”了。

“我們研究發現,早期現代人中尼安德特人的基因含量在很短的時間里下降很多,但在距今37000年至14000年間,歐洲人群具有很大的連續性。因此,尼安德特人的基因含量下降,不能用不同人群混合"稀釋"來解釋,是自然選擇的結果——減弱了不利于人類生存的因素對現代人群的影響。”付巧妹解釋說,“除了當今現代非洲人,你我的基因中都有少量的尼安德特人的基因,而越"有用"的基因中尼安德特人的基因越少。”

科學家們的第二個重要發現是:歐洲各地出現一個相似的早期文化,可能是技術傳播的原因,而不是人群遷移的結果。付巧妹說,研究的51個樣本不僅揭示出各自本身和所在群體的遺傳信息,還反映了不同人群的相互關系。“我們發現,歐洲存在一個早期現代人的重要群體,他們對后期人群影響很大。考古過程也發現,俄羅斯、奧地利、意大利等地區的早期現代人有相似的文化。傳統觀點認為,這種相似性是人群遷徙帶來的,但基因研究表明,這幾個區域并沒有發現更近的遺傳相關性。因此,我們認為這種文化的相似性很可能是技術傳播的結果。”

他們的第三個重要發現是:地質研究曾發現末次冰期結束后出現了第一個強烈變暖事件,這一事件對歐洲人群結構影響很大。“正如我們前面所說,歐洲存在一個早期現代人的重要群體,他們的演化是連續的。但他們的演化也不是孤立隔絕的,氣候變暖讓早期現代人的活動范圍變大了,不可避免地與別的人群在基因上有了交流,比如那里的人群在距今14000年左右的冰期結束后與近東人群出現了很強的聯系。但我們目前還無法確定是他們加入了別的人群,還是別的人群加入了他們。”

尼安德特人與現代人類的基因交流,發現早期現代人類曾經大規模從歐亞大陸“回遷”非洲……隨著技術的發展,古人類基因研究已經成為研究人類演化的重要手段。就在不久前,付巧妹曾帶領研究團隊對出土于北京田園洞的4萬年前的人骨,進行線粒體DNA與核DNA的提取和測序分析,從遺傳信息角度找到了目前蒙古人種最早的直接祖先。“但與發達國家相比,我們在東亞早期人類古人類方面的研究還比較薄弱,未來研究將在這個方向上繼續努力。”

相關新聞

更多>>