對于亞馬遜在各個領域的一番攻城略地,Techcrunch有文章頗為形象地用上了“吞噬”(eating)一詞,而在上個周末,胃口頗佳的貝索斯食指大動,宣布以137億美元收購美國知名商超Whole Foods Market,即全食超市,如若交易達成,這將是亞馬遜史上最大筆的一樁收購。

對于這場來得突然的交易,大家更多的是從亞馬遜的業務布局上去分析,關于貝索斯“為什么要買”這件事相信你已經聽得太多,而對于這家曾經頗為風光的有機零售商為什么要“賣”,也許可以再說道說道。

所以,全食是一家怎樣的公司?

現在的“全食”,已然成為了世界第一大天然食品超市,在美國、加拿大、英國等地共擁有四百多家門店,同時也是世界第十大食品零售商。但若將時間調回至20世紀80年代初,它還不過只是位于德州奧斯丁大學城的一家食品商店。時年25歲的創辦人約翰·麥基(John Mackey)最初的想法是為喜愛素食的人群提供更安全的有機食品。對了,那時候它叫“SaferWay”。第一間真正的全食超市(Whole Foods Market)開設于1980年9月20日,據說開店第一年,這個1160平方米的店面里就銷售了400萬美元的天然產品和有機食品。

這些比之普通食品價格高了40%至175%的水果蔬菜們似乎頗受歡迎,在麥基的帶領下,全食超市很快在美國其他城市開起了分店,也陸續收購了一些其他的天然食品連鎖店。1992年,全食超市成功在納斯達克上市,并通過公開發行股票募集到的大量資金進行了一番擴張,將(同年)門店數擴展到了163家。

全食超市2016年財年(截至2016年9月25日)財報顯示,目前,該公司擁有門店456家,其中436家位于美國,11家在加拿大,英國有9家。

有人將全食超市稱之為食品界的蘋果公司,不同于沃爾瑪的低價策略,走量為勝,經年下來把零售業的利潤壓得愈來愈薄,這家有機食品超市則是打從一開始就行進在高質量的高端路線上。

在快餐文化的長久“熏陶”之下,肥胖成了美國的一大國民問題,而在一系列 “并發癥”侵害之下,越來越多的美國消費者,尤其是高端的消費者,從漢堡薯條的陣營轉投向有機、天然食品的懷抱。

全食的出現,對于希望家人 “吃得更健康一些”的美國家庭主婦們而言可謂是恰逢其時,這也就不難理解,瞄準了“有機食品+高收入人群”兩大市場信號的全食會在很長一段時間表現了驚人的漲勢。

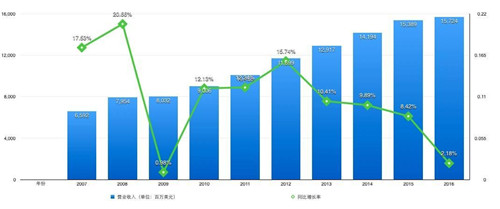

在1991-2004年間,這家公司創造了連續五年營業收入超過17%的增長,其股價也一舉翻升了30倍。2004年,英國《金融時報》評價其為“美國成長最迅速的大型零售商”。

“海通批零”有文章曾對此進行過分析,總結下來主要有三點:

一是制定高于行業的標準以保證食品的高質量。例如禁止含有50多種成分的保健品,禁售含人工調味劑、人工色素、人工防腐劑、氫化脂肪食品,要求供應商對農作物的土地情況、種植情況,動物的喂養情況、生長環境情況等進行細致說明等。這般的高門檻選品使得公司自然而然地培養了一批對食品質量要求較高的忠實客戶群體。

二是優秀供應鏈的本土化選擇,從源頭上保證食品新鮮。全食提出“Local Green”策略,即在一定的半徑范圍內建立配套的供應鏈。全食在美國、英國和加拿大等門店較多國家共運營了11個區域配送中心。由于出色的供應鏈能力和當地直采策略,周轉效率大幅提高,食品新鮮度也得到了很好的保證。

三是外部認證+內部評級展示,打造品牌壁壘。

全食是美國首家獲得國家“有機認證”的零售商,同時公司還獲得了經美國農業部授權的第三方有機認證方“加州認證有機農場”(California Certified Organic Farmers)認證。這些認證為公司的 “安全可靠”增強了極大的可信度。

而對于貨物,公司還有一套獨特的、外化可視的評級標準,將貨物的品質直觀地展示給消費者。全食的每個直營店都單獨成立了質量管理委員會,負責對店內的所有商品進行安全監管和評估,對生鮮蔬果的生產農場、肉類品質進行評級,并貼上顯眼的評級標簽,以供消費者參考。

然而,亞馬遜接手的是一個持續下滑中的全食

全食的故事在四年前年到達了頂峰。

2013年10月28日這一天,這家公司的市值增至241.5億美元,最高累計漲幅超600%,而從業務上看,公司凈利潤由2009年的1.83%提升至該年的4.27%,創下近10年的最高,同店增長也基本保持在6%以上的高位。當然這并非一路高歌式的登頂,期間受全球金融危機的影響,全食也曾經歷了一段關店的緊繃日子,但終歸隨著經濟形勢的好轉回過勁來,同時,有報告指出,“由于全食是高端業態,金融危機平息給其帶來的業績彈性要好于相對傳統的競爭對手”。

真正的危機是從2014開始的。

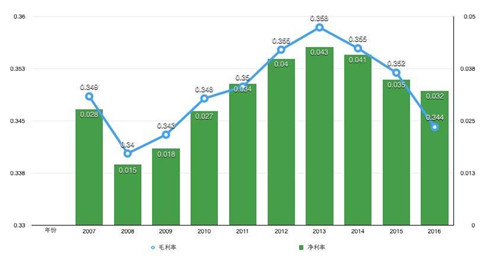

財報顯示,自2014年起,全食的凈利率、毛利率開始雙雙持續性走低,營收增長乏力。2016年,公司錄得收入157.24億美元,同比僅增2.17%,創下了7年新低,凈利潤5.07億美元,同比下降5.4%。

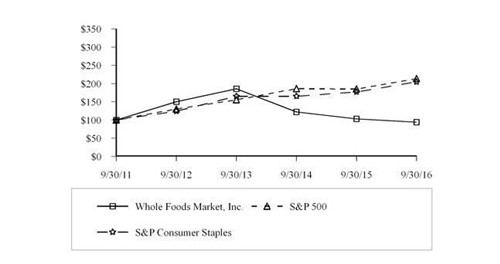

對于這般業績,股東們顯然也是不太滿意,最直接的表現是13年之后,全食的股價再也沒能跑贏大盤,且一路走低。

造成全食頹勢突現的直接“肇事者”是大舉殺入有機食品市場的沃爾瑪、克羅格、好市多等傳統零售超市。其中,沃爾瑪在2014年4月宣布與知名有機食品品牌Wild Oats合作,銷售袋裝有機食品以及常規食品。與以往一樣,在這一戰場上,沃爾瑪同樣使出了低價的殺手锏——該合作的有機食品至少比其他的品牌更便宜25%左右。而在trader Joe’s,你能花4.99美元買到全食超市售價9.9美元的藜麥。

除此之外,一些更高端的有機食品零售商的的出現,也為消費者提供了更多的選擇。

據界面報道,美國加州地區近年來出現多家區域性零售商,他們的門店數量相對來說較小,但因為其創新概念而備受高端客群追捧。一家名為gensler的區域企業,主打“location”概念,門店內銷售的所有商品皆來自于周邊農場,甚至于巧克力也是從原料種植到加工乃至銷售都由gensler主導完成。

一句話總結就是,曾經的“高端質優”的全食,面對市場大批涌入的競爭者,突然成為了一個高不成低不就的選項。

面對這一局面,全食公司不是沒有采取措施。2015年,該公司推出了副線品牌 “全食365超市”,主要是針對80后90后年輕人,超市內配備iPad售貨亭、只允許apple pay或信用卡結賬,價格方面也比主品牌的要來得親切。然而這一策略并沒有帶來明顯的起勢。

為什么賣身亞馬遜?

很顯然,全食仿佛一支冰淇淋,味道尚且可口,但正在消融。而對于華爾街投資者來說,無止境的增長才能滿他們的胃口。即使固執如約翰·麥基,認為“全食是一個有良心的公司,人們應該對它有些耐心”,也意識到公司需要全新的改變,而 “兩年壓縮3億營運成本”顯然還遠遠不夠。

商超行業的龍頭老大沃爾瑪在不斷釋放信號——一家純粹的傳統零售商愈發難以在市場上保持競爭力,電商化似乎成了必修課。如果足夠有錢,大可通過買買買,收購一波電商項目,或是招兵買馬,組建專業團隊,但是對于如今的全食來說,這些方式似乎都不太可行。

其實早前,全美藥品零售商Albertsons 也試圖向全食發出邀請,但似乎只是一樁落花有意,而在面對亞馬遜,全食的CEO約翰·麥基則表現出了截然不同的興奮。他將與貝索斯的會面稱之為 “一見鐘情”。很重要的一個原因是,貝索斯是一個足夠有耐心的人,他曾說 : “在亞馬遜,我們更喜歡去做那些著眼5到7年的工作。我們很愿意去播種,等待種子發芽成長,近乎固執。”看重長遠價值這一點,與麥基不謀而合。

除此之外,能與這位電商巨頭進行的合作當然才是最讓麥基欣然接受收購的重點,盡管對于具體是什么尚不得而知,但可以想見的是,在未來整合了兩家公司資源后,通過線上線下的銷售數據分析,全食的供應鏈成本能有效降低,價格上能美麗不少,加之流量增加,全食的重新增長,也是可期的。