無人駕駛汽車挑戰現行法律 這些問題必須厘清

[摘要] 自動駕駛技術可能給人類交通行為帶來顛覆性改變,這就給相關立法提出了諸多問題。自動駕駛模式下導致的交通事故,可能適用《產品質量法》,由車輛或自動駕駛系統生產者或銷售者承擔無過錯責任。

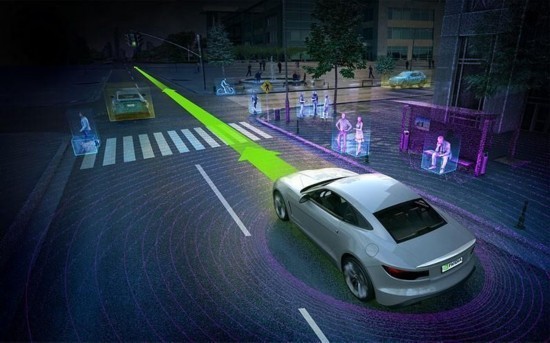

自動駕駛技術可能給人類交通行為帶來顛覆性改變,這就給相關立法提出了諸多問題。可能涉及的立法領域包括:車輛許可制度(包括測試制度、量產制度、批準制度、事故鑒定制度等)、車輛技術標準、駕駛員資格制度、道路交通規范、交通事故責任制度、產品責任制度,甚至駕駛人或乘客的數據隱私保護制度等。

在自動駕駛模式下,由于車輛行駛活動是由車輛的自動駕駛系統而非人為操控,這使得傳統的過錯責任模式失去了適用的前提,而涉及到適用無過錯責任的產品責任等問題。此時,法律修改環節必須要重點考慮以下問題:保險制度,無過錯責任的適用,追責方式,存在接管情形下的責任判定,等等。

2017年年末,一則“深圳無人駕駛公交車上路”的新聞,使得“公交車告別司機”、“無人駕駛時代到來”的話題刷爆朋友圈。雖然事實真相經深圳巴士集團披露實為,“有人駕駛、試驗線路、只針對特定人群開放”,但從話題的火爆程度便可窺見,“無人駕駛”已經從科技企業搶占的技術熱點擴展為全民聚焦的公共話題。

不久后,北京市交通委正式印發《北京市關于加快推進自動駕駛車輛道路測試有關工作的指導意見(試行)》(以下簡稱《意見》),是國內率先推出的關于自動駕駛測試的規定。結合2016年成立的智能汽車示范區、即將建成的自動駕駛測試場地,“無人駕駛”的落地是否指日可待?

“無人駕駛”時代真的到來了嗎

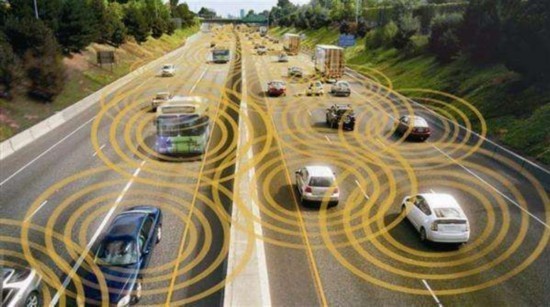

事實上,雖然各大企業不斷宣布無人駕駛或自動駕駛在技術上的突破,也無法改變駕駛行為是涉及公共安全、社會規則甚至社會倫理的復雜行為的事實。從技術突破到真正規模化運行,中間還有太多要解決的問題。而作為公共交通安全基本保障的相關法律,在新技術大潮中如何發揮規范指引作用,平衡新技術與公共安全的關系,是對立法者智慧的重要考驗,一定程度上也是影響新技術及相關企業命運的重要因素。

自動駕駛技術可能給人類交通行為帶來顛覆性改變,這就給相關立法提出了諸多問題。可能涉及的立法領域包括車輛許可制度(包括測試制度、量產制度、批準制度、事故鑒定制度等)、車輛技術標準、駕駛員資格制度、道路交通規范、交通事故責任制度、產品責任制度,甚至駕駛人或乘客的數據隱私保護制度等。

自動駕駛并非真的“無人駕駛”

受深圳“無人駕駛公交車”部分新聞標題的誤導,許多人認為“無人駕駛”即直觀上的駕駛位空置的自動駕駛。事實上,從主要國家的相關立法看,所謂“無人駕駛”更準確的說法為“自動駕駛”,而目前并沒有國家真正允許駕駛位無人的自動駕駛,這也是與現在技術發展情況相適應的。相應的,自動駕駛模式與駕駛員親自駕駛的接管等帶來的相關責任劃分問題,也必將是今后立法和司法實踐的重點問題。